香港觀鳥會每年1月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」,今年普查於2025年1月17日至19日進行,動員全球逾200名保育專家及義工數算,涵蓋香港、中國大陸、台灣、韓國、日本、越南等11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。

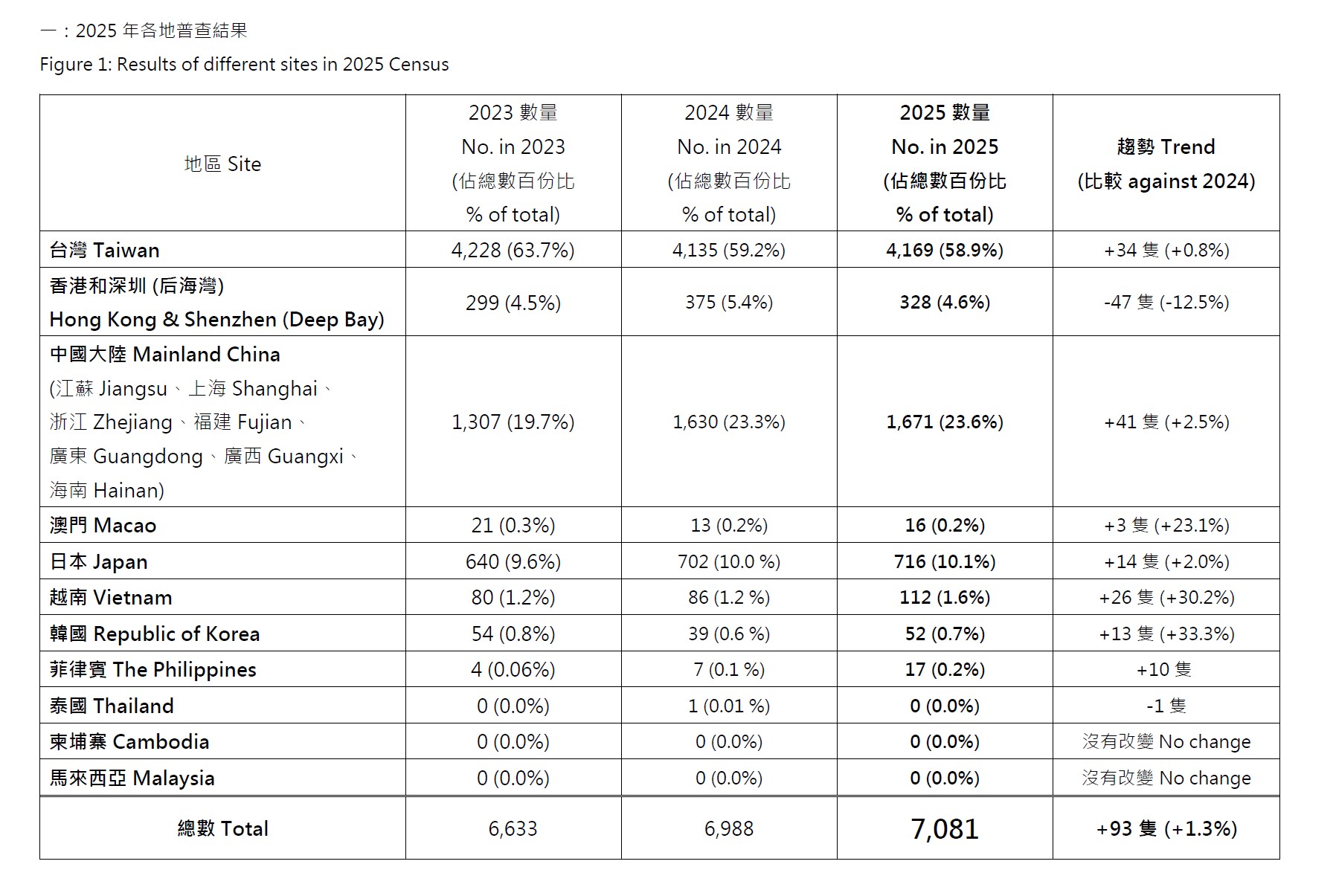

今年普查涵蓋的11個地區中,台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地,數量較去年微升至4,169隻,增幅0.8%(34隻),佔全球族群總數58.9%;而中國大陸作為全球第二大的黑臉琵鷺度冬地增幅收窄,錄得共1,671隻黑臉琵鷺,較去年增加2.5%(41隻);日本則錄得共716隻黑臉琵鷺,較去年增加2%(14隻)。

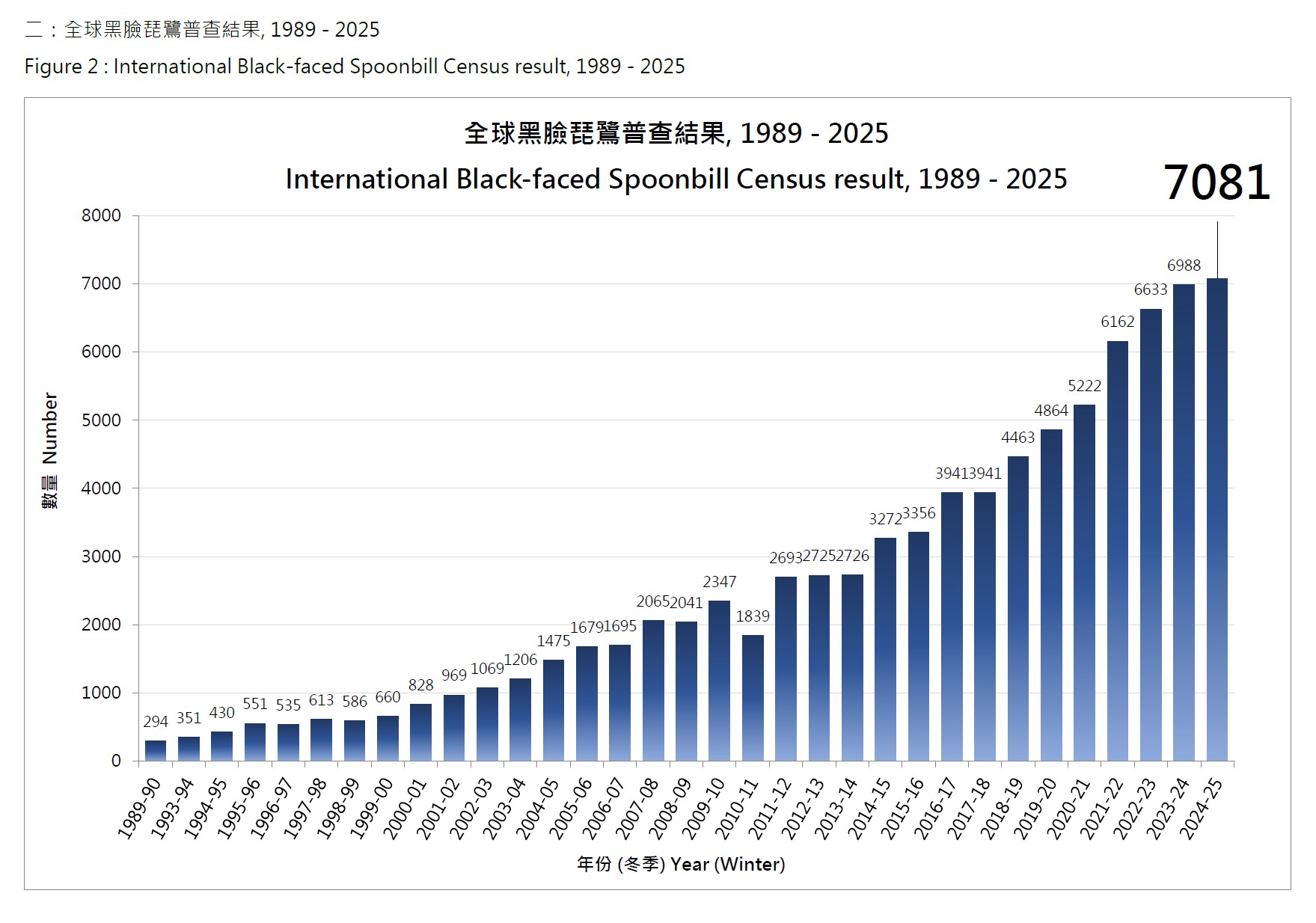

香港觀鳥會總監余日東表示,雖然全球黑臉琵鷺數量創新高,但今年增幅放緩至僅約1%,為近十年來的第二低。至於種群數量增長是否已達瓶頸,則仍需進一步觀察。他特別指出,黑臉琵鷺三大度冬地區——台灣、中國大陸及日本,今年的增長幅度均較以往明顯放緩。他建議:「我們需要訂下更積極進取的全球目標,不但要達到濕地不再減少,更要增加濕地面積總量,和積極管理及修復更多黑臉琵鷺的繁殖地和度冬地,才不會白廢30年來的黑臉琵鷺保育工作。」

香港觀鳥會總監余日東指出,風電場一方面令黑臉琵鷺棲息的泥灘面積縮減,另一方面風機葉片運作時更可能對候鳥造成致命傷害。他解釋:「黑臉琵鷺遷徙需多個補給站,單一地區的環境變化將影響整個族群」,認為保育要擴展至區域性,加強地方政府間的合作。他呼籲沿岸地區採取改善措施,保護遷飛候鳥的安全。

為了促進黑臉琵鷺的區域保育工作,香港觀鳥會今年2月聯同本地及國際保育專家召開研討會,提出多項國際行動計劃,並修訂2010年制訂的《⿊臉琵鷺國際物種保育⾏動計劃(ISSAP)》。由東亞多國政府組成的「東北亞區域環境合作計劃(North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation, NEASPEC)」將支持修訂計劃,以應對現今黑臉琵鷺面臨的保育新挑戰。研討會亦決議將每年三月第三個星期六定為「國際黑臉琵鷺日」,以提高公眾保育意識。

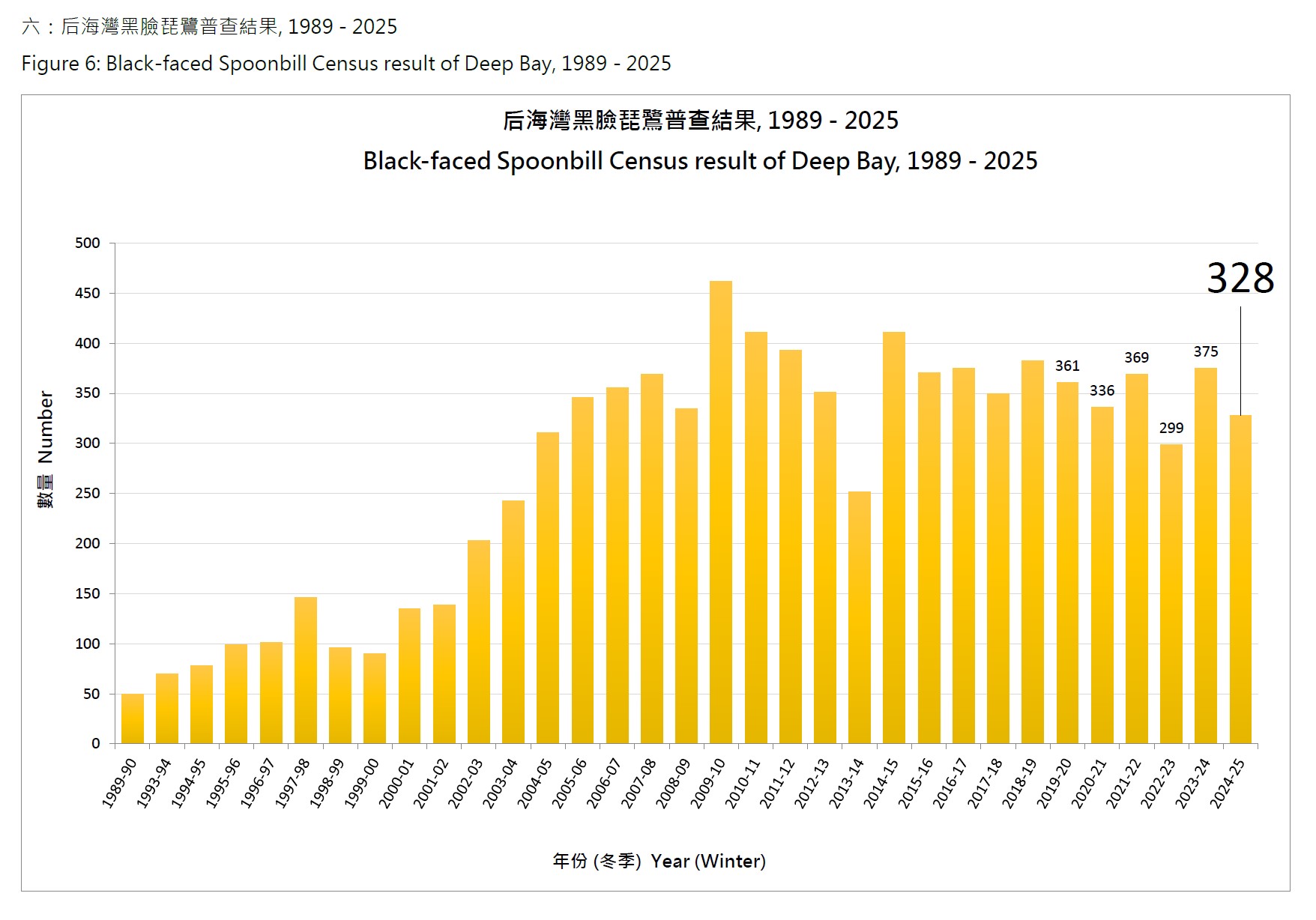

后海灣作為「東亞—澳大利西亞遷飛區」的中心地帶,一直是黑臉琵鷺主要的度冬地,同時也時是歇息和補給的重要中途站。余日東強調:「候鳥遷徙就像生存戰。黑臉琵鷺的遷徙極度依賴遷飛區上的中途濕地,每一處棲息地都是攸關存亡的補給站。」在遷飛區內提供更多和分散的棲息地,不僅能提供足夠的食物補充,更能有效降低集體感染疾病的風險,構成維持物種生存的重要保護網。余日東說:「香港掌握著黑臉琵鷺在大灣區最大的度冬地,有國際和國家責任保護其濕地。」

政府前年應上一份《生物多樣性策略及行動計劃》公布《黑臉琵鷺物種行動計劃2024 - 2028》,提出19項行動,第一項正正是「審視發展建議、基建項目或土地用途規劃」,以確保黑臉琵鷺棲息地的就地保育(in-situ conservation)。然而,此行動的負責機關未涵蓋發展局、規劃署和土木工程拓展署等核心決策部門,反映生物多樣性考量尚未有效納入跨部門的土地政策主流(mainstreaming)。在下一份《生物多樣性策略及行動計劃》中,政府有必要正視和堵塞此制度性缺口,以保證濕地保護能優先納入北部都會區等空間規劃的考慮之中。

圖表一:全球黑臉琵鷺普查結果1989 - 2025

圖表二:后海灣黑臉琵鷺普查結果1989 - 2025

圖表三:2025年各地普查結果