第十屆「新界魚塘節」專題展覽

乘風而行

紮根也好,旅居也好。

本地漁民與候鳥在每年秋風來臨之時,總會在香港魚塘重逢。

也許這些故事或見解你已聽過,今次就乘著那風的幻想,從鳥的角度帶你去一趟魚塘之旅;鳥瞰今昔魚塘的地圖,換個比回憶廣闊的視角;見見一些漁民親切的面容,聽聽心裡的直覺,即使一些故事散落途上。

也許你還未知道答案,也許你仍然有願望,看到旅途的方向牌,再凝望那天高地廣,也希望你將未知的放手去擁抱一趟。

不必為明日沮喪怯慌,就乘著那風,沿路感覺那何其遼闊與空曠,為明日的曙光嚮往。

在展覽的最後,將證件與機票,連著一份渴望,放入背囊,與候鳥一起乘風而行。

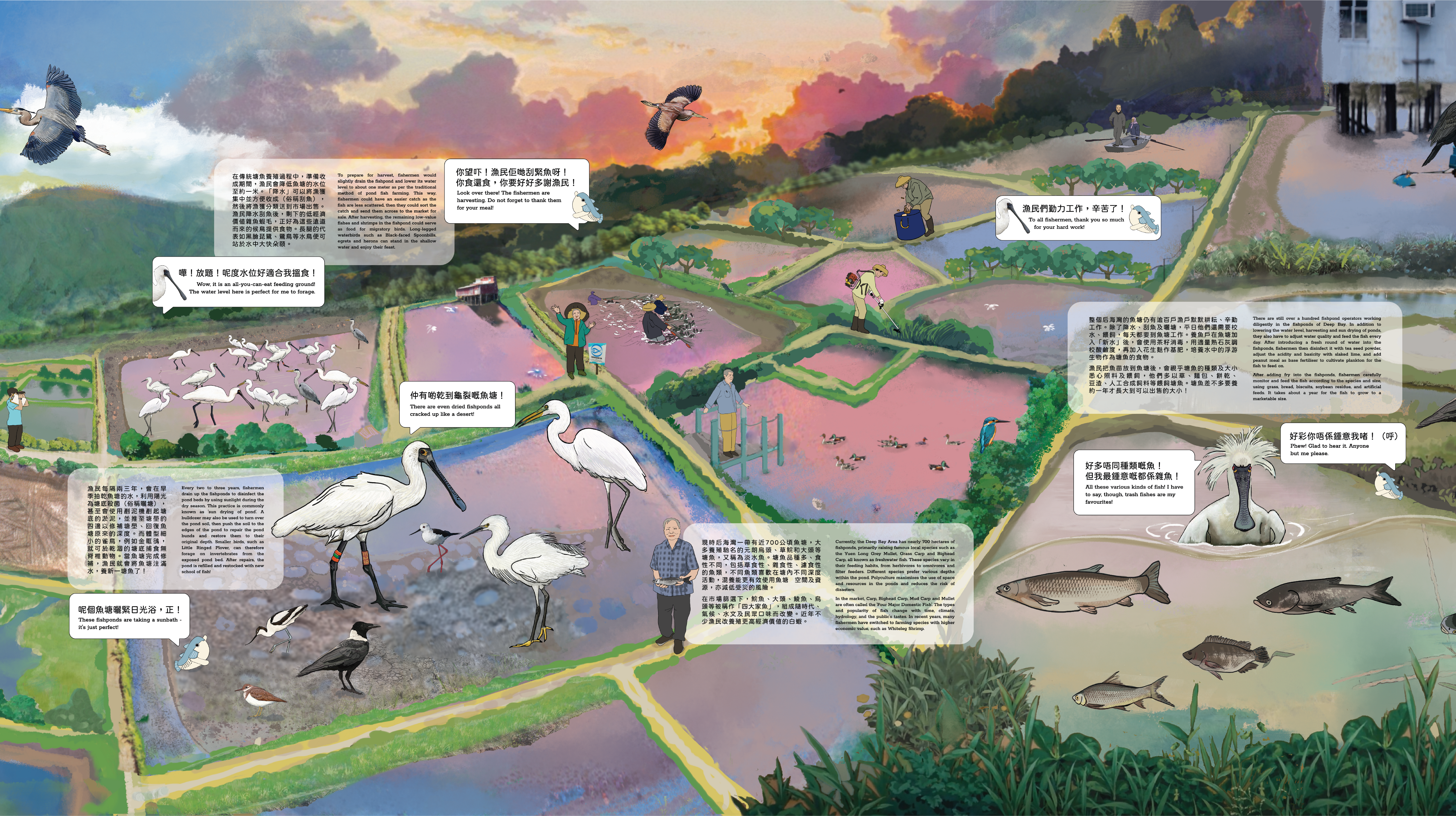

魚塘之旅 — 從鳥的角度,看到魚塘些甚麼?

后海灣一帶最早於上世紀二十年代出現基圍,利用潮汐飼養魚蝦,其後部份基圍改建成淡水魚塘,以傳統方式養殖並一直運作至今,歷史悠久,自然而然地勾勒出土地的輪廓。淡水魚養殖技藝及基圍操作技藝,是香港非物質文化遺產清單51個「傳統手工藝」主項目的其中兩項。

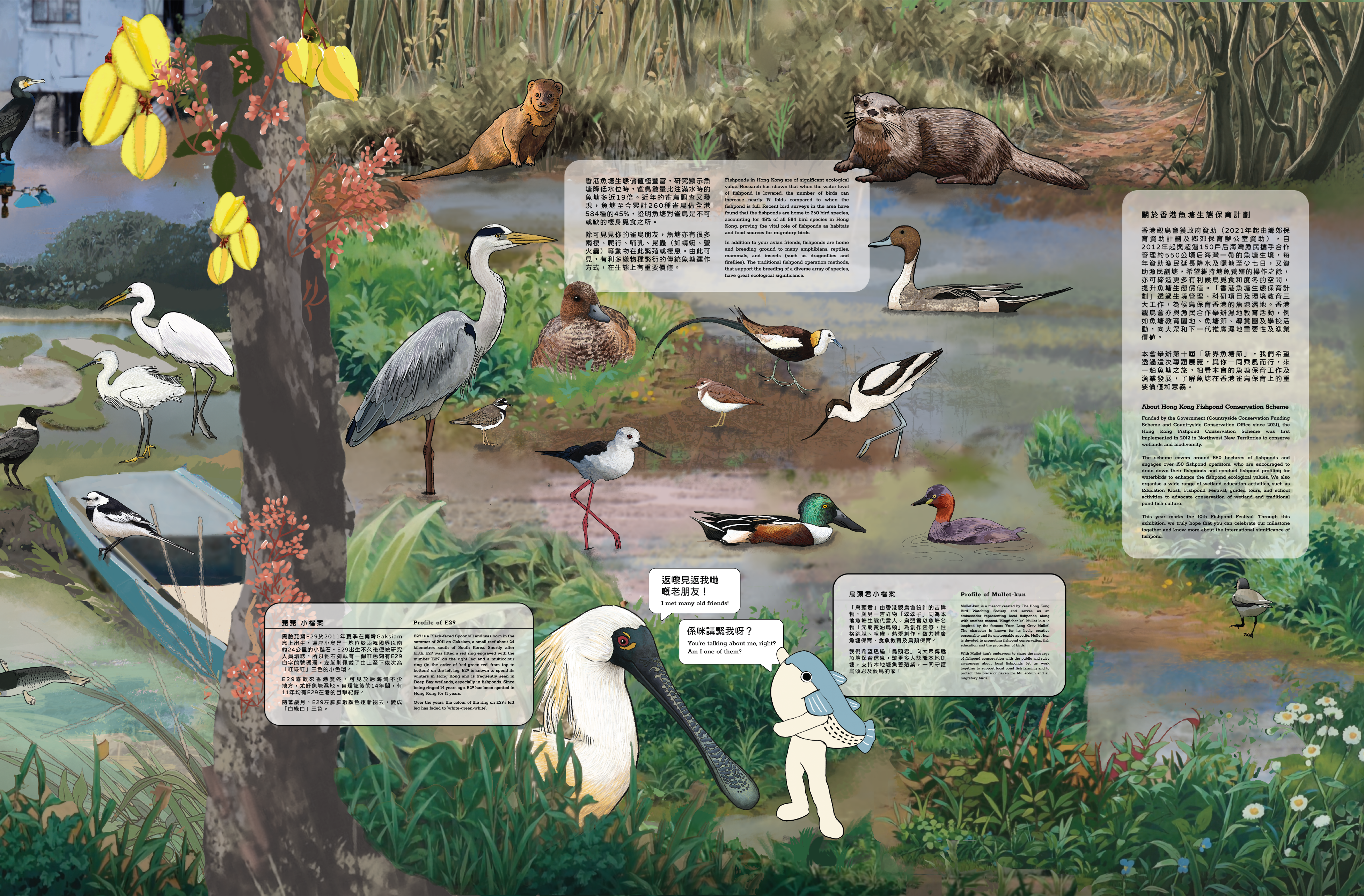

大部份香港的新界西北魚塘被城規會劃入「濕地保育區」或「濕地緩衝區」,部份更座落於「拉姆薩爾濕地」指定範圍內,極具生態價值。香港亦是位於「東亞 — 澳大利西亞遷飛區」的飛行路線上,每年秋冬后海灣濕地吸引超過數萬隻水鳥度冬。

黑臉琵鷺E29在冬季剛飛抵香港,鳥瞰香港新界西北部的魚塘濕地,從牠的角度,會看到魚塘些甚麼?由烏頭君解答E29的問題!

留住美好 — 記憶從何來 存在即永恆

候鳥們每年回來,來探訪他們的好朋友——漁民們及保育人員。年月過去,記憶依舊,以今昔照片留住美好,成為永恆。

養魚令我養大五個子女、四個孫,維繫我同屋企人嘅感情,無其他東西可以取代,所以我好喜歡呢份工。

蘭姨於大生圍出生並長大,嫁予同村小伙子,1973年起跟隨夫家養魚,經歷大生圍原址收地發展大型屋苑,遷移至今日的大生圍村,依然堅持用心養殖至今逾五十年。

自本保育計劃開始以來,蘭姨及丈夫陳生與香港觀鳥會緊密合作,12年間以漁民身份參與教育活動,分享養殖塘魚的百味,承傳淡水漁業知識。

2017-19年間夫婦更與鳥會合作,以生態友善方式養魚,嘗試為本地塘魚養殖業探索新出路,希望出一分力保留讓雀鳥覓食的地方,讓下一代繼續欣賞如斯風光。

你睇!嗰邊有隻小翠,佢成日企喺嗰度㗎!

經過多年合作,有叔逐漸對觀鳥產生興趣,甚至成為香港觀鳥會會員!有叔十分支持本會教育工作。他親自美化及經營的有記士多,在秋冬雀鳥遷徙季節會搖身一變成為「南生圍教育園地」,提供場地讓本會向公眾推廣漁業及生態知識,一同欣賞野生雀鳥。

有叔多年來看著魚塘景色永不言悶,不時亦舉著望遠鏡,與義工一同賞鳥。有時看到特別鳥種駐足魚塘而引起好奇,查書問人只為認識更多雀鳥,「以前唔識佢哋,依家見到佢哋就好開心」。

每年有叔亦會跟香港觀鳥會合作,製作香港市場上鮮有的烏頭魚乾,將本地出產的塘魚,配合有叔獨門的醃製方法天然生曬,淡淡鹹香鮮味數年來吸引不少市民「食過返尋味」,回頭購買。

剷塘好考工夫㗎!事前要計劃好哂、啲泥點分配,呢個就係樂趣所在。

國新父親本於天水圍從事淡水漁業工作,國新年輕時與住在天水圍的姑娘結婚,放棄成為玻璃廠大師傅,一股幹勁接手兩個魚塘,兩夫妻一同努力,割草餵魚、趕鴨、捉魚苗、開運魚車……1986年一家因發展搬離住上近廿年的天水圍,於新田魚塘重新開始,堅持養魚。

香港最早期魚塘以人手推塘開挖及剷塘,國新年輕時學習使用剷泥機,可算是香港首批革新地轉型善用機器協助剷塘的先鋒,現為本港屈指可數的優秀剷塘師傅,全港魚塘幾乎都經他剷塘。

國新安全並靈活駕駛及操作剷泥機,將魚塘範圍內的塘泥翻開,以陽光消毒殺菌,並將塘泥修整至理想的坡度及鞏固塘壆,是維持魚塘淡水養殖不可缺少的角色。

大家都係一心為漁民,只要幫到漁民,個心就最舒服。一定要幫到個業界!

就哥出身漁家,父親一輩早於四十年代初在元朗聯興圍、南生圍一帶的泥灘圍築基堤。就哥自小隨父工作,期後基圍擴展至甩洲、將基圍改為魚塘,並將魚場擴大至新田。

就哥說養魚學無止境,豪言「養魚是他畢生最大的興趣,睇到啲魚健康活潑、開口食嘢就開心」,將其事業發展、聘請工人打理。現時兒子接手工作,營商之道在於「自己唔賺錢唔緊要,應承咗就唔可以甩拖!」至今不少漁民找就哥幫忙「刮魚」,「啲漁民養靚啲魚,我就收得開心!」

八十年代起就哥參與魚會事務,之後近40年一直為本地養魚業盡心盡力,事事親力親為,曾連續六屆當選香港新界養魚協進會理事長,決意挺身而出為漁業發聲。就哥被委任不少公職,更於2018年榮獲港府頒授M.H. 榮譽勳章,表揚他畢生奉獻於養魚行業。

魚塘濕地是保育候鳥的重要地方,傳統操作的魚塘區與米埔自然保護區的生態價值同樣重要,香港絕對有國際責任守護牠們的棲息地。

余日東畢業於香港大學環境科學系,自1988起從事雀鳥研究工作,至今逾二十多年,現為香港觀鳥會總監。余日東說,喜歡觀鳥,因為能夠看見由遠方飛來的雀鳥,讓他知道世界可以很大。觀鳥這樂趣帶他到訪地球上不同的角落、遊歷過世界各地,開拓更廣闊的眼界。遊歷四方,最後仍是覺得最重要使命,是保育香港的雀鳥。

2003年起,余日東致力透過籌辦「黑臉琵鷺全球同步普查」,與各地保育人員努力守護黑臉琵鷺,熱誠至今未曾減退,令黑臉琵鷺由八十年代全球剩下約300隻,攀升至2024年近7,000隻。

與候鳥飛 — 翱翔天際

動畫中有「貓巴士」作主角的交通工具,團隊創作出天馬行空的「琵巴士」,載著展覽四位雀鳥主角,展開一段奇幻精彩的旅程。

點擊下圖雀鳥護照,細閱雀鳥的遷徙故事。如有興趣參閱雀鳥護照繪本,歡迎親身到訪香港觀鳥會會址。

鳥瞰魚塘 — 回憶中的魚塘風光

飛行幫助人類如雀鳥一樣鳥瞰景色。以高空圖對比今昔魚塘,紀念回憶中的及或將要逝去的風光

如欲參閱航空圖,歡迎親身到訪香港觀鳥會會址瀏覽

《飛鳥驛站》— 12年魚塘保育之旅

「香港魚塘生態保育計劃」走過十二個年頭,由香港觀鳥會牽頭,與一眾漁民攜手合作,自2012年起無間斷地與新界西北的養魚戶合作,在超過550公頃的魚塘進行生境管理工作,改善及提高魚塘的生態價值,提供更多棲息地及食物供水鳥使用;近年我們更積極推廣本地淡水魚,推動魚塘保育。

計劃延續至今,本會沒有忘記管理協議宗旨,是令各方面包括在人、鳥及其他生物各取所需,達致平衡。

正因為我們明白水鳥與魚塘的關係息息相關,很多水鳥依賴魚塘作為覓食及棲息地,我們十二年沒有停止新嘗試,只盼望傳統淡水魚養殖業可持續,魚塘對水鳥的生態價值得以保障。

箇中萬千,讓我們與大家分享十二年的成果。

拍攝團隊:Frigatefilms

短片由《一生螈命》的製作團隊 Frigatefilms 拍攝,一家於香港創立的自然歷史製作公司。拍攝團隊由數位獲獎的年輕Storyteller組成,致力於分享和讚美自然界的故事。

乘風起航 — 珍重這片僅存的魚塘濕地

后海灣魚塘在香港歷史有其重要性,它不單是塘魚養殖的核心地,更是候鳥天堂,讓「東亞 ─ 澳大利西亞遷飛區」的候鳥可棲息覓食。漁民們百載耕耘,使得魚塘生機無限。歸功於漁戶良好管理魚塘的成果,才吸引到眾多候鳥來港度冬時,得以鳥瞰如此難得景色,為我們及候鳥的回憶增添香港魚塘的美好印記,一同拼貼后海灣的風景與價值。

走過魚塘歲月之際,也是時候展望將來。我們殷切期望漁民能傳承塘魚養殖,漁民戶戶年年有魚;也希望大眾多多支持本地漁民、支持生態友善的漁業品牌,享用本地魚的同時食出人情味、食出本土,香港人家家桌桌有魚。

我們將繼續守護這片樂土,盼候鳥繼續乘風而行,享受「魚塘有樂」,讓我們的下一代也能欣賞壯觀的魚塘、黑臉琵鷺和其他美麗的候鳥。

香港觀鳥會在過去12年一直推動「香港魚塘生態保育計劃」,自2014年起每年舉辦的「新界魚塘節」至今已邁入第十個年頭。我們的工作始終如一,就是堅持我們的願景使命——人鳥和諧、自然長存。本會衷心感謝漁民們多年來的付出,冀望我們未來仍自豪地說「香港有魚塘」。

2014-2015 第一屆魚塘節

香港有魚塘

2019 第五屆魚塘節

百載耕耘 生機無限

2015-2016 第二屆魚塘節

拼貼后海灣

2021、2022 第六、七屆魚塘節

食出人情味

2024 第九屆魚塘節

始終如一

2017 第三屆魚塘節

食出本土

2022 香港魚塘保育十周年特展

魚塘有樂

2025 第十屆魚塘節

乘風而行

2018 第四屆魚塘節

走過魚塘歲月

2022 第八屆魚塘節

年年有魚

是次展覽曾於二零二五年一月十一日至十二日於中環街市展出。

如欲了解更多香港魚塘與雀鳥保育相關的照片及資料,請瀏覽香港觀鳥會網頁。

展覽策展:香港觀鳥會

插圖:The Common Map